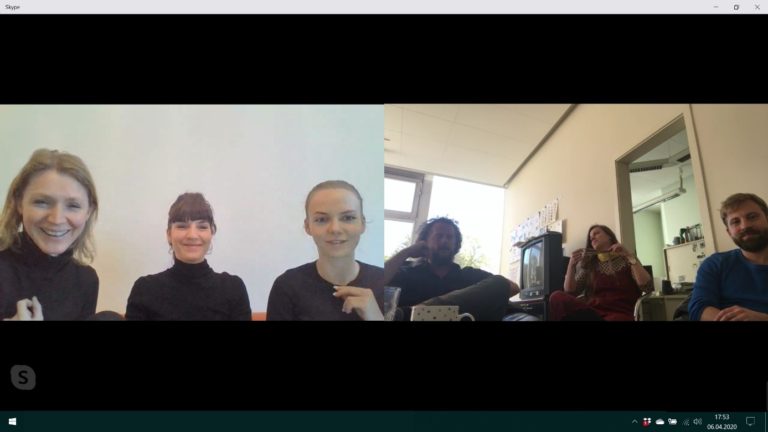

Rückkehr in die 1960er Jahre: »Cinerama«-Format und Split Screen bei der Bühnenbildabgabe von »Kitesh« (v.l.n.r.: Franziska Kronfoth, Christina Schmitt, Maria Buzhor, Florian Lutz, Ann-Kathrin Franke, Maximilian Grafe)

Erinnert sich einer an die Zeit, da Kino noch vor allem für die Leinwand produziert wurde? Nach dem Aufnahmeverfahren des Cinemascope war in den frühen 1950ern das noch breitgestrecktere »Cinerama« entwickelt worden. Idee dieser Formate war es, ein Gefühl von Weite zu erzeugen. Unvermeidlich dann aber ins neuere Medium des Fernsehens gezogen, erzeugten sie hier eher klaustrophobische Beklemmung: Postkutsche oder römischer Streitwagen – winzig jagten sie dahin innerhalb eines schmalen, von schwarzen Balken ummauerten Filmstreifens.

Zurück in den Zeiten von Cinemascope schienen wir zu sein in diesen Tagen, da Zwischenmenschliches sich nur noch entkörperlicht via der Nullen und Einsen digitaler Vermittlung vollzieht, bei der Abgabe des »Kitesh«-Bühnenbildes in Halle. Und auch da ging es nun, hinterrücks, vor allem um Formatfragen.

Fast immer in den vergangenen hundert Jahren haben Entwicklungsschübe des Theaters ihren Ausgang vom intimen Rahmen kleinerer Spielstätten her genommen. Nur hier, wo bei kleiner Publikumszahl Akteurin und Theaterbesucher sich nahe kommen und ein vibrierendes Konfliktfeld zwischen den Bereichen des Realen und des Fiktionalen entsteht, konnte – und vielleicht musste – eine neue Ästhetik entstehen, die mit dem Raffinement des Illusionstheaters auch die Trennung der Sphären zwischen Künstlerin und Publikum über Bord stieß, den Besucher ins Spiel herein holt und als Mitwirkenden begreift.

Was passiert aber nun, wenn ein solcher Theateransatz, wie er bestimmend auch für Hauen und Stechen bleibt, auf die Maschinerie des Stadttheaters trifft, dessen Architektur schon alleine sich nach einer gegenteiligen Idee ausrichtet und dessen Intendanten, halbwegs verständlich, von ihren Arbeitgebern noch immer an Auslastungszahlungen gemessen werden?

Auf zweihundert Besucher pro Vorstellung, und das ist durchaus schon ein Kompromiss, bestehen bei »Kitesh« deshalb noch immer die Häuser Halle, Wuppertal und Bremen. Schwer aber für Hauen und Stechen, unter diesen Bedingungen das Theater zu machen, mit dem sie sich als Gruppe einen Namen gemacht haben.

Kein typischerer feXm-Konflikt ließe sich denken. Zwei bislang wenig kompatible Systeme, analog denen von früher Kino und Fernsehen, prallen hier aufeinander. Wie im Fall von Film- und Monitorformat (das eine heute weniger breit, das andere breiter als früher) werden einerseits Stadttheater, andererseits freie Szene zu neuen Wegen gezwungen sein, soll’s nicht bei einer Trennung bleiben, die beide auf überholte Muster fixiert.

Wer dank all des derzeitigen Screenings historischer Aufführungen und der Video-Übertragungen aus menschenleeren Zuschauersälen, Theater dieser Tage an seinem PC verfolgt, erfährt allerdings, dass es der Bühne hier geht wie Peter Schlemihl, der seinen Schatten verkaufte. Mit raschen Ortssprüngen und dem Wechsel von Nah- und Fernperspektive wurde der Film zu einer eigenen Kunstform, die mit dem Theater noch wenig gemein hat. Unbeabsichtigt spiegeln all die Ersatzleistungen, mit denen die Bühnen ihr Publikum bei der Stange zu halten versuchen, vor allem die Unübertragbarkeit des Theatererlebnisses ins Digitale und also die ganze Tiefe des momentanen Verlusts. Nicht bloß müssen Rede und Aktion auch des besten Bühnendarstellers hohl und übertrieben erscheinen, wenn sie im fremden Medium erscheinen. In Reaktion auf die Sprache des Films musste sich Theater auch auf das besinnen, das es dem Film voraus hat. Das Konzept der Getrennheit von Publikum und Akteur gehört heute dem Film. Von Social Distancing aber bleibt keine andere Kunst so geschlagen wie die des Theaters.