Nayun Lea Kim nicht in der Rolle der »Fan«, sondern in der Rolle der Gamerin des »Fan«-Avatars. Foto: Sascha Kreklau

Gelungene Premiere von »Freedom Collective« am MiR. Wo sind wir aus meiner Sicht angekommen?

Davor Vinczes Partitur ist die sicherlich anspruchsvollste, mit der die Theater im Rahmen von NOperas! bisher zu tun hatten. Befürchtungen, die vereinbarte Zahl an Orchesterproben würde nicht reichen, erfüllten sich am MiR nun jedenfalls nicht: Premil Petrović – als musikalischer Leiter von außerhalb mit auch Teil des Projektteams – zeigte sich schon nach der ersten Probe angetan von Engagement und Virtuosität der Gelsenkirchener Musiker:innen. Aus ebenso vollem Mund zu loben, das optimal besetzte Quartett der vier Sänger-Darsteller:innen. Und Hut ab vor der Tonabteilung des MiR für die lückenlose Spatialisierung des Klangs und für die perfekte Amalgamierung von musikalischem Live-Geschehen und elektronischer Zuspielung.

Auch die bei weitem »opernhafteste« NOperas!-Partitur bislang hat Davor Vincze geschrieben, inklusive, man staunt, eines Liebesduetts, das dem Rosenkavalier an Kulinarik kaum nachsteht. Pathos und Schönklang, über lang waren sie definitive »No Nos« für Komponist:innen, die sich dem Musiktheaterbetrieb nicht anbiedern wollten, finden zu neuen Ehren. Jeder Klang aber bleibt avanciert. Nie fällt seine Musik ins Epigonische oder harmlos Eklektische zurück. Wo unterscheidet sich in ihr Eigentliches von Uneigentlichem, Aussage von Ironie und Zitat? Ich kämpfe mich noch immer an ihr ab.

Nun ist im Namen des NOperas!-Programms neben »Oper« auch das Wörtchen »nicht« versteckt – um Projekte, die auch theatral neue Wege gehen, soll es gehen. Projekte, die, auf welche Weise auch immer, übers traditionelle Erzählen des Operngenres hinausreichen. Bei der Projektvergabe versprach sich die Jury das vor allem vom Konzept, das Publikum mittels Smartphones ins Musiktheatergeschehen mit einzubeziehen. Zumindest innerhalb dieser ersten Projektstufe am MiR erfüllte sich dies nach Meinung der meisten nur teilweise. Manchen kam ihr Browser in die Quere. Wer stattdessen »connected« war, erlebte substanziell kaum Zusätzliches. Eine Frau, sie mochte kaum dreißig sein, mit der ich dann sprach, reagierte allergisch gar: »Ich geh ins Theater, um von dem Ding endlich mal loszukommen, selbst hier fummelt jetzt jeder aber am Handy rum!« Geht diese Beschwerde wesentlich mit auch an die Jury von NOperas!, so mussten Ansprüche, das Publikum als Handelnde ins Theatergeschehen mit einzubeziehen, schon bei »Chaosmos«, der ersten NOperas!-Produktion, am Ende zurückgeschraubt werden. Die Idee einer Gamifizierung des Musiktheaters bewegt im Moment viele. Selten sah ich dies Ziel auf überzeugende Weise bisher erreicht. Noch aber warten ja hier Bremen und Darmstadt.

Dass schon die erste Entwicklungsstufe von »Freedom Collective« den Anspruch von NOperas! trotzdem erfüllt, verdankt sich Heinrich Horwitz‘ Ansatz, nicht auf herkömmliche Weise Handlung zu erzählen. Das Publikum ist nicht auf Sitze gefesselt. Fuzzy Edges trennen Bühne und, wie das bisher hieß, »Zuschauerraum«. Die Kunstform ist nicht die einer Oper. Es ist die eines Environments aus Licht, Klang und eher symbolisch zurückgenommener Theateraktion. Eine Metaebene leistet den Trick: die vier Darsteller:innen verkörpern nicht Figuren des Stücks, sie sind Player, die diese Figuren als Avatare führen. Doch also Game, wenn auch dabei vor allem erzähltes. Nichtsdestotrotz, das Publikum soll aktiv bleiben. Vinczes Partitur leistet Unterstützung, indem sie – ein Schlüsselmoment – mitten im Stück aus dem Opernidiom über längere Zeit in elektronische Dancefloor-Klänge ausbricht. Einige ließen sich vom Ensemble als Animateuren zum Raven mitreißen. Andere wirken zumindest an diesem Premierenabend eher irritiert, überwinden kaum ihre Hemmung, den Operntempel des MiR auf gewünschte Art mit zu entweihen.

Der Abend war ausverkauft und der Altersdurchschnitt lag um gut die Hälfte unter dem gewöhnlicher Opernabende. Schlagendes Beispiel dafür, dass Musiktheater neue Formen und wohl auch neue Formate braucht, will es künftig auch jüngere mit erreichen. Die meisten gaben sich einfach dem Genuss des »medialen Overkill« (Deutsche Bühne) hin. Sofern sie mitbekommen hatten, dass im gesungenen Text vielfach von Drogen die Rede ist, erlebten sie auch ohne diese so einen berauschenden Abend. Vinczes Musik allerdings erzählt in jedem Augenblick eine Geschichte mit vielerlei Handlungswendungen: Wer kämpft gegen wen, wer liebt, wer verrät wen, was passiert dabei wem und warum? So kleben andere mit dem Auge an den Übertiteln, die die gewohnte Trennung zwischen Bühne und Zuschauerraum, Theater und Publikum ungewollt wieder herstellen. Man versucht Handlungskonflikte zu entziffern, auf die es der Szene nicht ankommt, strandet dabei und fühlt sich am Ende gefoppt.

Selten habe ich so unterschiedliche Stimmen wie nach dieser Premiere gehört. Entscheidendes hat sie erreicht, wenn sie zu so engagierten Diskussionen führte. Als NOperas!-Projekt lebt »Freedom Collective« nach meinen Empfinden wesentlich aus der gewollten Dialektik zwischen Vinczes Revival einer genuinen Operndramatik und Horwitz‘ theatraler Postdramatik. Letztere behält hierbei bisher dabei die Oberhand.

Die fast vollständige Dritte Degeneration Ost in Stralsund (nur Richard Grimm, der Komponist, fehlt). V.l.n.r: Romy Dins, Antonia Beeskow, Anne Bickert, Frithjof Gawenda, Frieda Gawenda, Laurenz Raschke, Mathias Baresel (Foto: Roland Quitt)

Das neue Jahr beginnt für Dritte Generation Ost mit intensiver Arbeitsklausur zu OPER OTZE AXT in Stralsund. Drei der acht stammen von dort, die Mutter der beiden Gawendas gibt ihre Wohnung frei, eine Woche lang wird sie zur NOperas!-WG.

Eine Woche wird hart geklotzt. Es herrscht ein rigoros durchgetakteter Tagesplan. Morgens teilt sich das Team in jeweils kleinere Gruppen auf, um getrennt einzelne Felder – Libretto, Bühne, Musik – zu bearbeiten und diese abends im Plenum wieder zusammenzuführen. Auch zusätzliche Förderinstitutionen neben dem feXm werden recherchiert, dem Plan nach soll sich das Projekt auch nach Abschluss seiner drei NOperas!-Phasen weiter entwickeln und zu zusätzlichen Aufführungen, vor allem im Osten, finden können.

In den letzten zwei Arbeitstagen stoße ich als Dramaturg des feXm dazu. Draußen schneidene Kälte und strahlend blauer Himmel, in der Gawenda-Wohnung überfüllte Aschenbecher und dichte Tabaksschwaden.

Einiges an grundsätzlichen Gedanken ist in diesen Tagen entstanden.

In groben Zügen nur soll sich OPER OTZE AXT an der realen Lebensgeschichte des Dieter »Otze« Ehrlich orientieren. Es soll von seiner Geschichte inspiriert bleiben. Es soll von Ehrlichs Geschichte inspiriert bleiben, ohne sie im Detail nachzuerzählen und Anspruch auf historische Wahrheit zu erheben. Keinesfalls soll es in die Spuren wohlfeiler Personality-Musicals à la Lindenberg, Bowie oder Abba geraten.

Grundsätzliche Stadien: Otze als Nonkonformist, sein Aufbegehren, sein Konflikt mit der Staatsmacht und sein heimlicher Pakt mit ihr, als er Zuträger der Stasi wird. Otze dann im vereinten bundesrepublikanischen Deutschland: er gleitet in Drogen ab, er erschlägt seinen Vater.

Irgendwo verborgen in dieser Geschichte: Fragen zum Verhältnis von DDR und neuem Gesamtdeutschland. Zu den sogenannten »Wende«-Jahren, zur Punkbewegung in Ost und West. Und Fragen natürlich zu Begriff und Idee von Freiheit. »Macht kaputt, was euch kaputt macht!« sangen in dieser Zeit Ton, Steine, Scherben. »Mach dich doch selbst kaputt!« heißt dagegen ein Titel von Dieter Ehrlich.

Obwohl DDO zu gleichen Teilen männlich und weiblich besetzt sind, ist in diesen zwei Tagen allein von männlichen Lebenswelten die Rede. Von harten Jungs, die sich heroisch prügeln und besaufen, konspirativ irgendwo ihre Verstärker hinbauen, um ihren Frust rauszubrüllen in die abgeschlossene Eigenwelt der Punk-Community.

Drei Protagonisten schälen sich heraus: Otze, dessen Vater und das Kollektiv einer vielgesichtigen und deshalb umso gesichtsloseren konformistischen Außenwelt – als Charaktermasken und Stimmführer des Systems »Deutschland« (erst Ost, dann Ost-West) können einzelne Figuren aus ihr hervortreten, nur um sogleich dann wieder in sie zurückzufallen. Frauen jedenfalls scheinen in der Welt Otzes keine bestimmende Rolle zu spielen. Um Ödipus zu sein, fehlt Otze bislang die Iokaste.

Wie geht ein Musiktheater, das sich auf Punk bezieht, mit klassisch geschulten Opernstimmen, mit den Instrumenten eines klassischen Orchesters zusammen?

Schlüsselfigur soll die des Vaters sein, gedacht als immer wieder präsente, immer dabei aber stumme Person. Abwesenheit von Klang umgibt ihn. Stille ist ja im Moment der Generalpause eines der überhaupt stärksten musikalischen Ausdrucksmittel. Aufbegehren durch Noise und Geräuschklang charakterisiert dagegen den Sohn. Während er vergeblich um Austausch mit dem Vater schreit, herrscht bei beiden auf jeweils eigene Art Sprachlosigkeit. Zitathaft parodistisch gegen sie beide gesetzt dann das Idiom der Oper als das eines west-östlichen Kleinbürgertums, gefangen in musikalischen Klischees.

Vor allem diese musikalische Dramaturgie ist es, die der Otze-Parabel bislang eine genauere Deutung abgewinnt. Ein Stück mithin auch über die Sprachlosigkeit einer gesamtdeutschen Gesellschaft. Ein Stück auch über die veränderte Fortführung des Elternkonflikts der 68-er in die 80er-Jahre hinein.

War die Revolte der 60-er Jahre so optimistisch im Glauben an die Möglichkeit eines besseren Lebens wie sie gleichzeitig sprach- und theorieübersättigt war, so blieb nach dem Absturz all dieser Hoffnung, nach Ende des Prager Frühlings im Osten, RAF und Roten Brigaden im Westen in der späteren Honecker-Ära, die gleichzeitig die Ära von Kohl, Reagan und Thatcher war, nur noch das sprach- und theorielose Gefühl eines letzten Tanzes auf der Titanic. In der »zeitgenössischen Musik« zerfallen in dieser Zeit alle verbindlichen Systeme. Der Pop ergeht sich in düster klagenden Gesängen. Punk schreit auf gegen die Welt, ohne eine bessere zeigen zu können oder dies auch nur zu wollen. Erst die Gorbi-Rufe beenden das allgemeine No-Future-Gefühl. Aber in Kohls blühenden Landschaften blüht heute vor allem die AfD.

Im NRW KULTURsekretariat in Wuppertal: fast die ganze diesjährige feXm-Jury. V.l.n.r: Christian Esch (feXm), Søren Schuhmacher (Darmstadt), Rainer Nonnenmann (externer Juror), Michael Schulz (Gelsenkirchen), Kirsten Uttendorf (Hintergrund; gemeinsame Stimme mit S. Schuhmacher), Brigitte Heusinger (Bremen). Nicht zu sehen: Moritz Lobeck als weiterer externer Juror, der nur via Zoom zugeschaltet sein konnte. © Roland Quitt

Zwei Jurysitzungen werden gebraucht, um auf Grundlage der Bewerbungen übers nächste NOperas!-Projekt jeweils zu entscheiden. Wie immer wurde in der ersten eine Gruppe von Finalist:innen gewählt, die dann einen Monat Zeit hatte, die beteiligten Theater zu kontaktieren, genauere Fragen über dort gegebene Möglichkeiten zu stellen, die eigene Planung genauer zu konkretisieren, um sich in der zweiten Sitzung dann Auge in Auge einem vertiefendenden Gespräch zu stellen.

Wie fast immer auch blieb die Entscheidung diesmal bis zum letzten Moment schwierig. »Oper Otze Axt« heißt das Projekt, das dann das Rennen machte. Das Kollektiv, das die Produktion verantwortet, nennt sich »Dritte Degeneration Ost«.

»Oper Otze Axt« ist inspiriert vom Leben des Erfurter Punk-Musikers Dieter »Otze« Ehrlich und seiner Band »Schleimkeim«, die zum musikalischen Underground der DDR gehörte. Das Team überzeugte die Jury unter anderem, indem es seinen besonderen Blick auf die deutsch-deutsche Problematik vor den Hintergrund der Wendejahre stellt, die Frage nach dem Wesen von Freiheit auch über diesen Kontext hinaus auf provokante Weise verallgemeinert und so im Rahmen des Musiktheaters einen intelligenten thematischen Beitrag zu drängenden Fragen der Gegenwart liefert.

»Dritte Degeneration Ost« ist nicht nur das größte Kollektiv (acht Personen teilen sich die künstlerische Verantwortung), sondern zugleich auch das jüngste, das vom feXm den Zuschlag erhielt. Der Name persifliert die Aufarbeitungsversuche deutsch-deutscher Geschichte durch Netzwerk und Verein »Dritte Generation Ost«. Fast alle des Teams stammen aus »neuen Bundesländern«, verbinden ihr Projekt mit der Aufarbeitung persönlicher Erfahrungen. Mehr aber noch als die »Dritte Generation« gehört die »Dritte Degeneration« der Nachwende an, schaut auf die Zeit mit dem Blick einer Erfahrung, die zwar immer noch nah genug ist, um von persönlichem Interesse zu sein, doch aber fern genug, um eine neue historische Sicht zu erzeugen.

Screens mit Techno-Gewitter auf der Bauprobe »Freedom Collective« © Roland Quitt

Das Wort »Wirklichkeit« wird in der vom Team verfassten Stückbeschreibung durch »Wirklichkeiten« ersetzt. Nicht mehr nur eine gibt es. Mehr oder weniger vorausgesetzt also, dass es aussichtlos ist oder vielleicht einfach nicht mehr darum geht, auf herkömmliche Weise Wahres von Falschem zu scheiden, die Idee multipler Realitäten anzuerkennen.

Jede Person soll in diesem »immersiven« Musiktheater ihr eigenes Stück erleben. Jede soll sich frei durchs Theater bewegen können in einem Raum, der zugleich Bühne und Zuschauersaal ist, deren herkömmliche Trennung also aufhebt.

Jede soll ins Driften zwischen unterschiedlichen Interpretationen der Handlung geraten, von denen nicht eine richtiger ist als die andere.

Immersion allerdings erweist sich als nicht einfache Übung, wo es um ein Musiktheater mit hochkomplexer Musik und entsprechend traditioneller Orchesteraufstellung geht. Auch der Lösung solcher Probleme galt die Bauprobe in Gelsenkirchen. Die Räume in den drei beteiligten Theatern unterscheiden sich. Magdalena Emmerig hat flexible Raumelemente geschaffen, die sich den Gegebenheiten jeweils anpassen lassen. Die Operndirektionen und technischen Abteilungen sämtlicher beteiligten Häuser waren mit angereist. Gelsenkirchen wurde auch für sie gewissermaßen zur Probe aufs Exempel. Würden sich Lösungen hier finden lassen, die das alles auch bei ihnen unter einen Hut bringen?

Bildschirme bestimmen seit Jahren unser Leben. Corona hat die Tendenz vervielfacht: Zoom-Konferenzen sind an die Stelle von Stadtfahrten oder gar Reisen getreten, Netflix an die Stelle von Theaterbesuchen, virtueller Sex in 3D an die Stelle realer Kontaktsuche. Theater ist ein Raum von Körperlichkeit. Screens aber werden auch »Freedom Collective« bestimmen – große im Zuschauerraum, kleine auf den an der Aufführung beteiligten Handys. Doch Besucher:innen werden zu Mitakteur:innen. müssen sich nicht nur im Raum bewegen, sondern sind auch auf ihren Handys zu eigenen »körperlichen« Aktionen herausgefordert und erleben letztlich eine gespaltene Welt aus Zuspielungen (auch auf musikalischer Ebene) und Live-Geschehen.

Auch der Aufwand an Tontechnik – das berühmte Experimental-Studio des SWR, ohne das u. a. die Arbeiten von Luigi Nono nicht möglich gewesen wären, wird beteiligt sein, wird wohl nicht immer erkennen lassen, welcher Klang gerade von woher kommt. Umso mehr aber scheint es gerade zu gehen um das Spannungsverhältnis zwischen medial vermitteltem und als »live« Erlebten.

Gibt es nicht doch also vielleicht Kriterien, nach denen wir den Wust divergierender »Realitätserfahrung« filtern können?

Ende der Gelsenkirchener Fundstadt-Aufführung: Kinderstimmen und klangliche Reminiszensen driften durchs Foyer (© Roland Quitt)

2. Juni: Premiere von »Fundstadt« in Bremen. / 16. Juni: Premiere in Gelsenkirchen. »Zauberhaft« nennt der Rezensent der Bremer Kreiszeitung die Aufführung. Fundstadts Anspruch, »die Welt mit Kinderaugen […] sehen« zu lassen, so meint er, mute zunächst »schon ein bisschen kitschig« an. Mit das größte Pfund besteht denn auch darin, allem Kitsch entronnen zu sein. So wie das Team den beteiligten Kindern auf Augenhöhe begegnete, tut es nun auch das Publikum. Die »Wesen«, welche die sechs Kinder als Begleiter für sich erfanden, erscheinen in nicht wenigen Fällen bedroht. »Sie wollen dich kaputt machen« sagt Ali zu seinem, das er in einer Schuhschachtel versteckt. Er verspricht ihm, es zu beschützen. »Die Wahrheit ist nicht immer die Schönste« spricht aus dem Off die Stimme eines Mädchens aus Bremen (meistenteils sei sie geradezu »widerwärtig«). Tierärztin möchte sie werden. Was aber, wenn ein Tier in Not geräte und gleichzeitig ein Freund ihre Hilfe brauchte? Es gäbe dann kein richtiges Handeln. So hat sie sich entschlossen, auf Freund:innen in ihrem Leben zu verzichten. Heil ist keine dieser Kinderwelten.

Wo Klang sich im Musiktheater nicht gegen das Visuelle stellt, läuft er Gefahr im Unterbewussten zu versanden. Dem entgehen auch die sechs Filme nicht. Vor dem Filmbild verflüssigt sich die Musik stellenweise zum Soundtrack, obwohl sie verdient hätte, bewusster gehört zu werden. Die Live-Aktionen, gestaltet von Kindern und Instrumentalist:innen, fangen das dann wieder auf. Ihre visuellen und klanglichen Erinnerungsmotive holen Bilder und Klänge des Films zurück.

Die sechs filmischen Kinderportraits bleiben in beiden Städten die selben. Jeweils drei verknüpfen sich in jeder Stadt unmittelbar mit dem Ort, an dem man sie sieht. Die Live-Aktionen unterscheiden sich als solche in beiden Städten nur unwesentlich, verändern mit unterschiedlicher räumlicher Platzierung aber ihren Charakter. Die Flächen von flirrendem Goldpapier – sie verweisen aufs Filmwesen im Schuhkarton – wirken lebensfroh im Gelsenkirchener Sonnenschein, magisch im Bremer Fußgängertunnel.

Das kurze Finale, in dem die Live-Kinder mit dem Publikum interagieren, fand in Bremen in der Theateratmosphäre der dortigen Brauhaus-Bühne statt. Buntes Licht illuminierte unregelmäßig platzierte Knautschsessel. Hatte man in Gelsenkirchen seinen Weg als einer der ersten beendet, traf man im oberen Foyer des MiR auf dreißig in strenger Reihe ausgerichtete Feldbetten, als wäre Beuys wieder geboren, um die Wandfläche Yves Kleins zu kontrapunktieren. Die Irritation, »was hier eigentlich Theater ist und was vielleicht ganz einfach so zur Welt gehört« (Bremer Kreiszeitung) wurde hier nicht aufgelöst, sondern symbolisch noch einmal überhöht beim weiten Blick durchs Glasfenster auf Gelsenkirchen als Fundstadt. Wenn dreißig Personen dann aufgereiht auf den Feldbetten lagen, erschienen sie wie Verwundete in einem Lazarett. Als Ärzte erschienen über ihnen Kinder. Man blickte vom Feldbett zu ihnen herauf und die Kleinen waren plötzlich die Großen. Der Reihe nach widmeten sie sich jedem Patient, indem sie durch einen Handspiegel hindurch einen Blick mit ihm tauschten.

Heinrich Horwitz im kleinen Haus des MiR (© Emmerig)

»Fundstadt« ist mitten im Endspurt und »Freedom Collective« nimmt Fahrt auf. Häufig finden sich im Mai oder Juni zwei Produktionsteams des feXm am gleichen Haus. Während HIATUS auf der Probebühne des MiR arbeitet, finden ein paar Räume weiter die Abteilungen zum ersten Gespräch mit den Leuten von »Freedom Collective« zusammen. Heinrich (Regie) und Magdalena (Bühne) waren noch gestern in Bremen, nächste Woche folgt Darmstadt. Das Publikum, so die Idee, soll sich während der Aufführung frei bewegen können. Jede der Bühnen bietet dabei andere Zwänge, jede auch andere Möglichkeiten. Von überall soll indessen gleich gut gehört werden – Aufwand für die Tonabteilungen zeichnet sich ab. Dazu kommt die Herausforderung des Smartphone-Netzes, das zusätzlichen Input zum Bühnengeschehen liefert. Die Orchesterbesetzung ist inzwischen fixiert. Die finale Festlegung der Stimmfächer steht nun an. Alle Häuser sollen die Gesangsparts möglichst aus eigenem Ensemble besetzen können, Gäste schlagen aufs Eigenbudget des Produktionsteams. Teamintern ist dabei Inszenatorisches mit Musikalischem abzugleichen. Davor (Komposition) antwortet aus Lyon, wo er die erste seiner zwei Wochen am GRAME (Générateur de ressources et d’activités musicales exploratoires) verbringt und bereits mit der Arbeit an der Ebene elektronischer Zuspielungen beschäftigt ist.

© Roland Quitt

NOperas! setzt sich zur Aufgabe, Formen und Wege eines neuen Musiktheaters ins Stadttheater zu bringen. Noch immer ist der dortige Betrieb aber allein auf die klassischen Musiktheater-Erzählformen eingerichtet. Die Interviews in Wiebke Pöpels filmischer Dokumentation des letzten NOperas!-Projekts illustrieren auf schöne Weise nicht nur die Irritationen, die dies für beide Seiten, Stadttheater und Akteur:innen der Freien Szene, immer neu mit sich bringt, sondern auch gleichzeitig die Notwendigkeit zu gegenseitigem Anpassen und Voneinanderlernen. Wie soll man es zu einer Zusammenarbeit von Orchestermusiker:innen und Kindern bringen, wenn die Orchestergewerkschaft nur Arbeitszeiten erlaubt, wo Kinder entweder in der Schule oder zum Schlafen im Bett sind? Vor diesem Problem stand »Fundstadt«. Zu entsprechenden Diensten kann niemand verdonnert werden. Gelingen kann alles nur durch individuelle Überzeugungsleistung und Bereitschaft zu großzügigem Vorbeilavieren an den bestehenden Regeln.

Bei der Hauptprobe in Bremen gestern fanden viele der im Stadtraum postierten Musiker:innen und Kinder, nur ein so verwundertes wie gleichzeitig verständnisloses Publikum zufälliger Passant:innen. Bei der Abfolge von Fotos, die dem eigentlichen Testpublikum auf seinen Tablets als Wegweiser dienen sollten, hatte sich ein Fehler eingeschlichen – mehr als die Hälfte irrte schon bald an den Stationen vorbei orientierungslos durch die Stadt. Im Theater hält man sich in solchen Situationen an den festen Glauben, es stelle kein gutes Omen für die Premiere dar, wenn Abschlussproben zu glatt laufen. Bis um Vier in der Nacht wurde an den Tablets dann getüftelt, heute bei der Generalprobe fanden alle den Weg. Die goldene Erscheinung, die mir im Fußgängertunnel begegnete, drängte mich gegen die Wand und informierte mich dann (mit Kinderstimme): »Ich weiß alles, ALLES über dich!«. Alles wirklich? O Gott! Wenig beruhigend war dann auch die weitere Auskunft: »Du wirst eines SEHR grausamen Todes sterben!« Das Goldwesen, sagte mir Uta Plate dann, indem sie ihren Korrekturzettel zückte, sei nicht instruiert gewesen, mich so alptraumartig zu adressieren. Ich riet ihr, nicht einzuschreiten. Auch für meine Begleiterin hatte die Tunnelsibylle nichts Schönes parat: »Du wirst morgen früh deinen Kaffee verschütten!« Unglück bleibt jedenfalls relativ! Für morgen bleibt vor allem zu hoffen auf Wechsel der Bremer Novembertemperaturen.

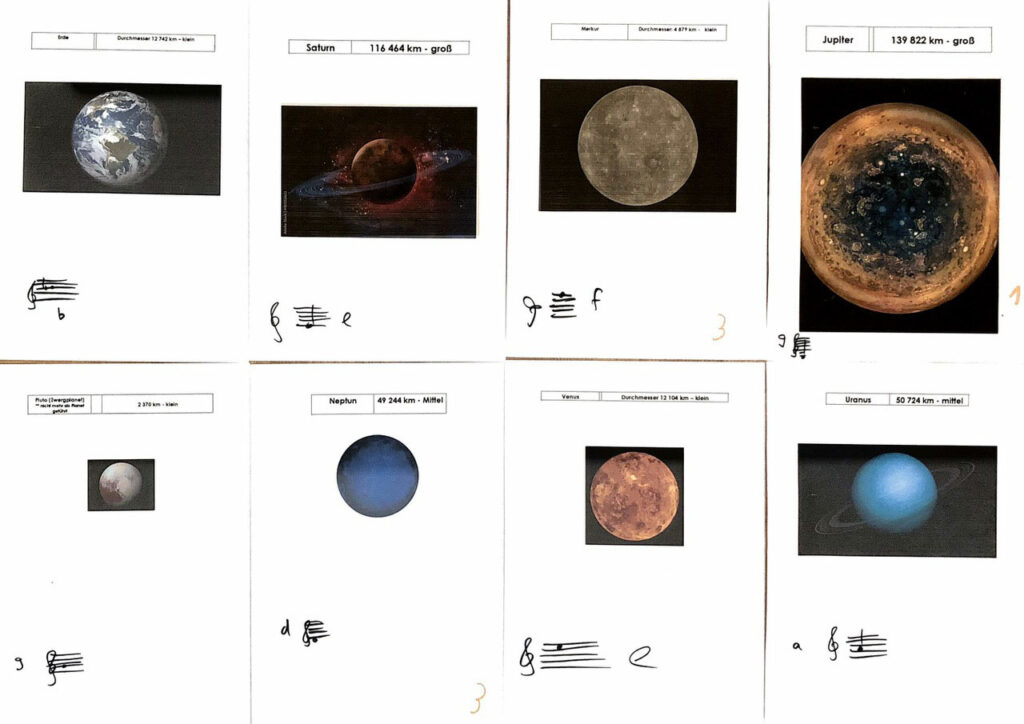

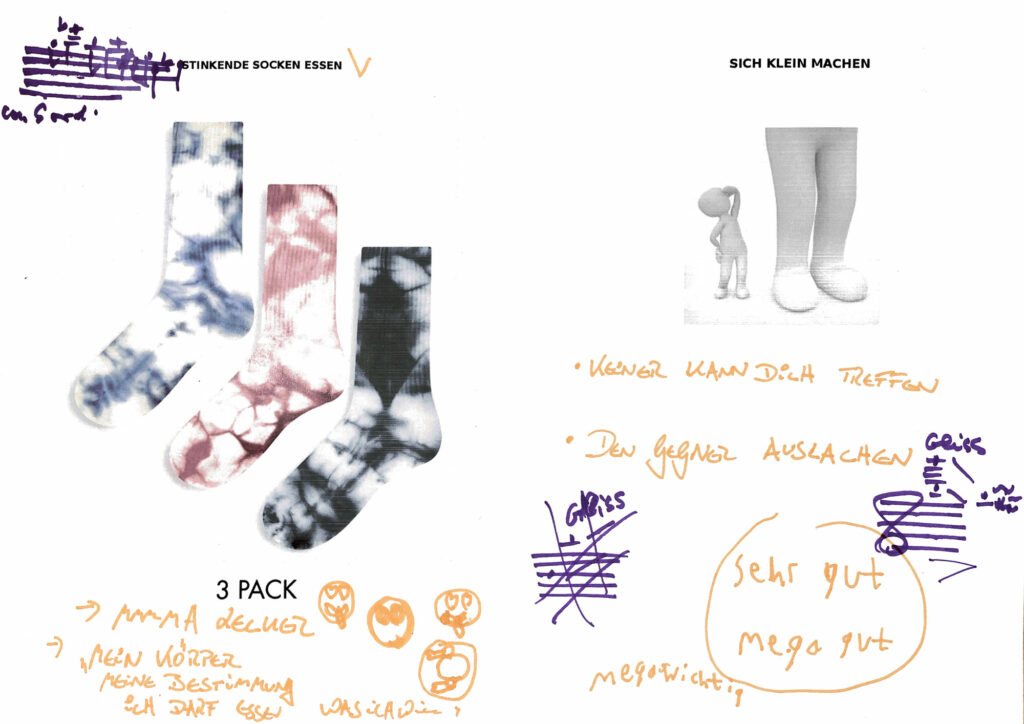

Jasons Schreibtisch © Hiatus

Fundstadt geht in den Endspurt. Als eine »urbane Topographie zweier Städte aus der Perspektive von Kindern aus sozial unterschiedlichen Verhältnissen« hat das Produktionsteam dieses Projekt bei der Bewerbung damals beschrieben. Mit jeweils drei Kindern aus Gelsenkirchen und Bremen wurde und wird weiterhin intensiv künstlerisch gearbeitet. Sie alle haben inzwischen ihr eigenes mit wesenhaften Zügen ausgestattetes »Ding« erfunden, das ihren Angaben gemäß in den Werkstätten nun gebaut wird. Sie alle haben gemeinsam mit musikalischen Pat:innen aus den jeweiligen Orchestern darüber hinaus das ihrem Ding zugeordnete »Dinglied« komponiert, das von Instrumentalist:innen der Orchester in unterschiedlichen kammermusikalischen Besetzungen nun als Tonaufnahme eingespielt wird. Jedem der Kinder wird auf dem Weg, den das Publikum zurückzulegen hat, eine eigene Station gewidmet sein. Die sechs Kinder selbst, ihre Dinge und Dinglieder werden Bestandteile des digitalen Geschehens sein, man via Tablets an diesen Stationen für sich abruft. Begegnen wird man unterwegs immer wieder auch musiktheatralen Live-Aktionen, für die sich weitere Kinder und weitere Orchestermusiker:innen zusammengefunden haben. Eines der sechs Filmkinder ist Jason. Folgende Mail schrieben Hiatus an die Gelsenkirchener Interpret:innen seines Dinglieds:

»Liebe Mariana Hernández González,

lieber Istvan Karacsonyi, Gioele Coco, Rainer Nörenberg, Uwe Rebers,

ihr seid das DINGLied-Ensemble von Jason, wir freuen uns, Euch erleben zu dürfen! Jasons Wesen ist ein Geschöpf von einem anderen Planeten, der aus rotem Sand besteht. Es hat vier Hände, zwei menschliche, zwei Krebsscheren, und auf dem Kopf trägt er nochmals Knochen, um vor Angriffen geschützt zu sein. Es kann Wände hochgehen und kopfüber an der Decke laufen, es kann sich groß und klein machen, Blitze schießen. Es isst am liebsten stinkende Socken. Im Film erschafft Jason quasi seine eigene Welt. Er beginnt in einem leeren weißen Raum und richtet seinen Arbeitsplatz in einer Garage ein, baut sein eigenes Sonnensystem. Eines Tages kommt er zurück zu seinem Atelier in der Garage und findet es verwandelt vor. Dort erscheint ihm sein Wesen. Jason weiß nicht, ob sich seine Welt in seiner Abwesenheit selber weitergebaut hat und so das Wesen entstanden ist, oder ob das Wesen heimlich weitergebaut hat. In dem letzten Musiktreffen mit Jason haben wir mit Hilfe von Jasons fantastischen »Musik-Paten« Istvan Karacsonyi den Grund für Jasons DINGLied gelegt. Mit den neun Planeten unseres Sonnensystems hat Jason Musik-Patterns erfunden. Außerdem gibt es Vertonungen von Istvan von den Superkräften des Wesens (Bsp. siehe Anhang). Die Musik wird sich analog zu Jasons Filmgeschichte nach und nach aufbauen.«

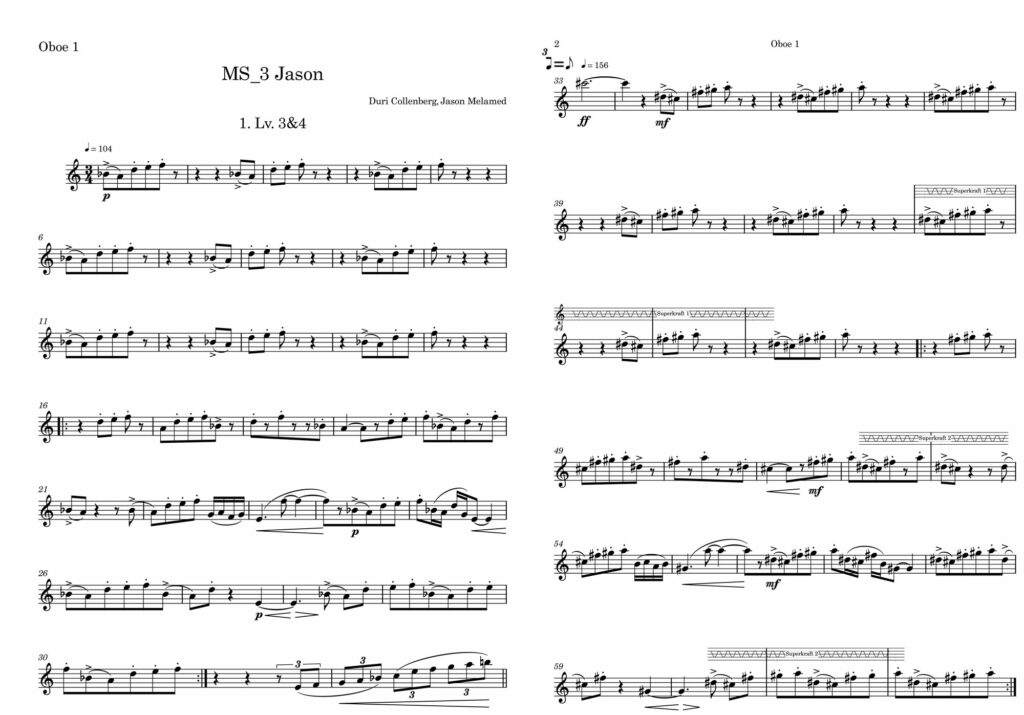

Zu Jasons Dinglied hat Duri Collenberg eine Spielpartitur entwickelt, deren unterschiedliche Stimmen dem Schreiben angehängt sind – untenstehend hier: die Noten der 1. Oboe.

Stills aus der Filmversion der Kurzoper »Xinsheng« (Regie: Heinrich Horwitz)

Bereits seit Oktober steht das Projekt für die Spielzeit 2023/24 fest, jetzt endlich nun auch sein definitiver Titel – »Freedom Collective«. Seit Dezember entsteht der genauere Handlungsentwurf. Für seine kompositorische Vorstudie (noch unter dem Titel »XinSheng«) erhielt Davor Vincze gemeinsam mit Rama Gottfried und Andrés Nuño de Buen am vergangenen Wochenende nun den jährlich vergebenen renommierten Stuttgarter Kompositionspreis. Mehr als 150 Kompositionen waren als Bewerbungen eingereicht worden. Die drei Preisträgerstücke, die beim Abschlusskonzert des Stuttgarter Eclat-Festivals zur Uraufführung kamen, hätten unterschiedlicher kaum sein können – Nuño de Buens Gitarrenquartett: sparsam, zurückgenommen, fast schon hermetisch; Gottfrieds »Scenes from the Plastisphere«: verspielt und offen in der Form; »Xinsheng«: kulinarisch, raffiniert, mit klanglicher Delikatesse und großer Geste, die sich des Opernhaften nicht scheut. Das Ensemble Mosaik spielte in der Besetzung Klarinette, Cello, Keyboard, Schlagzeug und (ja, dieses Instrument gibt es wirklich:) E-Zither; Nina Guo sang. Reichlicher Applaus im ausverkauften Saal. Wir erwarten mit Spannung den weiteren Fortgang.

Duri Collenberg, Ali (© Uta Plate)

Musiktheatersparten sind hochspezialisierte Betriebe, eingerichtet in all ihren Abläufen auf die klassische Opernform. Jede NOperas!-Produktion sorgt da erst mal für Herausforderungen und am schwierigsten können die werden, wenn sie das Orchester betreffen. Kinder sollen in »Fundstadt« gemeinsam mit Orchestermusiker*innen Kompositionen erarbeiten, morgens aber sind Kinder in der Schule, abends schlafen sie, nachmittags hingegen, so will es die Gewerkschaft, dürfen Musikerinnen und Musiker, selbst wenn sie wollten, nicht zur Arbeit herangezogen werden. Nach längerem Tauziehen ist nun auch dieses Problem vom Tisch. Auch stehen nun die Mitwirkenden beider Orchester.

Während zweier Workshops in Gelsenkirchen und Bremen rekrutierten HIATUS schon im vergangenen Jahr die sechs Kinder, um deren Leben, Träume, Hoffnungen und selbstkomponierte Orchestermusik sich »Fundstadt« dreht. Während an der Theateraktion andere Kindern beteiligt sein werden, tauchen diese sechs selbst fürs Publikum nur auf den Zuspielungen der Tablets auf. In einer zweiten Workshop-Phase ging es nun nicht allein darum, in die Lebenswelten dieser sechs »Filmkinder« einzusteigen. Uta Plate und Duri Collenberg schreiben:

»Unser Aufenthalt in Gelsenkirchen und in Bremen während der letzten zwei Wochen war vorwiegend von den Begegnungen mit Menschen geprägt, mit denen wir für »Fundstadt« in die künstlerische, inhaltliche Arbeit eintauchen werden, zum Teil auch schon sind.

o Die Kinder: Wir besuchen alle sechs Filmkinder einzeln, sie führen uns bei einem langen Spaziergang durch ihren Alltag. Dieser führt von Familie zu Schule, von Religion zu Freizeit, von Sichtbarem zu Imaginiertem.

o Die Musiker*innen: Es gibt ein erstes persönliches Gespräch mit Kolleg*innen der Bremer Philharmoniker und der Neuen Philharmonie Westfalen. Im März beginnt die Entwicklungsarbeit der Musik, es gilt viele Wege zu erproben, um von Klangvorstellungen der Kinder zu einer von Orchestermusiker*innen umsetzbaren Form zu kommen. Die beteiligten Instrumentalist*innen sollen von nun an in diesen Prozess mit eingebunden sein.

o Die Menschen rund ums Theater in Bremen und Gelsenkirchen: Mit dem Filmer Aaike Stuart besuchen wir Orte, zu denen uns die Spaziergänge mit den Kindern geführt haben. Es gibt erste Tests von Filmsets, kleine Testdrehs mit den Kindern. Für die Route unseres Walk finden wir dann Orte in der Nähe des Theaters, die als »Stationen« des Audio-Video-Walks repräsentativ für die Alltags- und Fantasieepisoden der Filmkinder sind. Dabei kommt es zu spontanen, wunderbar zugewandten Treffen mit Anwohner*innen, Tankstellenbesitzer*innen, Garageneigentümer*innen, Leiter*innen von einem Altenheim, deren Beteiligung die Vielfalt der Stationen des Walks und der Filmaufnahmen bereichern wird.«